Василий Васильевич Маркович — ботаник, флорист, специалист по субтропическим культурам, лесовод, путешественник, географ, профессор; заведующий Сочинской и Сухумской садовыми и сельскохозяйственными опытными станциями, сотрудник Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства, ныне Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова, С.-Петербург), соратник академика Н. И. Вавилова. Так говорится в источниках об этом выдающемся деятеле науки, авторе многочисленных научных трудов.

Много лет жил и работал на Черноморском побережье Кавказа, в Сочи и Сухуме.

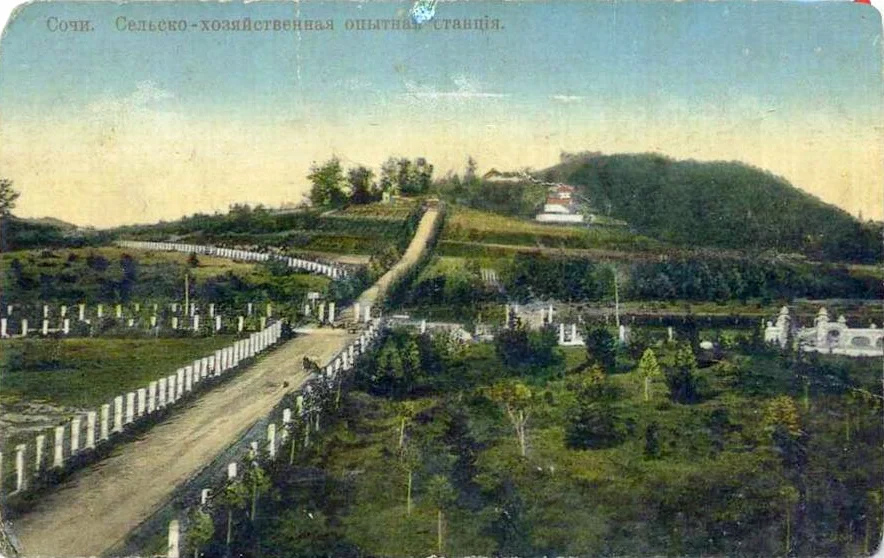

В 1902 году В. В. Маркович был назначен заведующим Сочинской садовой и сельскохозяйственной опытной станцией, затем возглавлял работу Сухумской опытной станции. В 1917—1921 годах Маркович снова работал в Сочи, затем до 1925 года — в Сухуме. Перед революцией Сочинская опытная станция (впоследствии ВНИИ цветоводства и субтропических культур, ныне Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр РАН») «располагала химической лабораторией, питомником плодовых и декоративных саженцев, метеорологической станцией, отделением по опытному исследованию культурных лекарственных растений, питомником этих растений, библиотекой, музеем продуктов, выращенных на станции».

В Ново-Афонском монастыре, расположенном недалеко от Сухума, Василий Маркович принял монашество: в 1921 году пострижен в иночество, в 1922-м — в мантию с именем Нестор. Позднее, на допросах, известный ученый — «тайный монах» Нестор, «обвиняемый Маркович» — скажет, что в Новый Афон он был командирован абхазским правительством «с целью проведения опытов с огородными культурами и изучения лимонного и масляного дела».

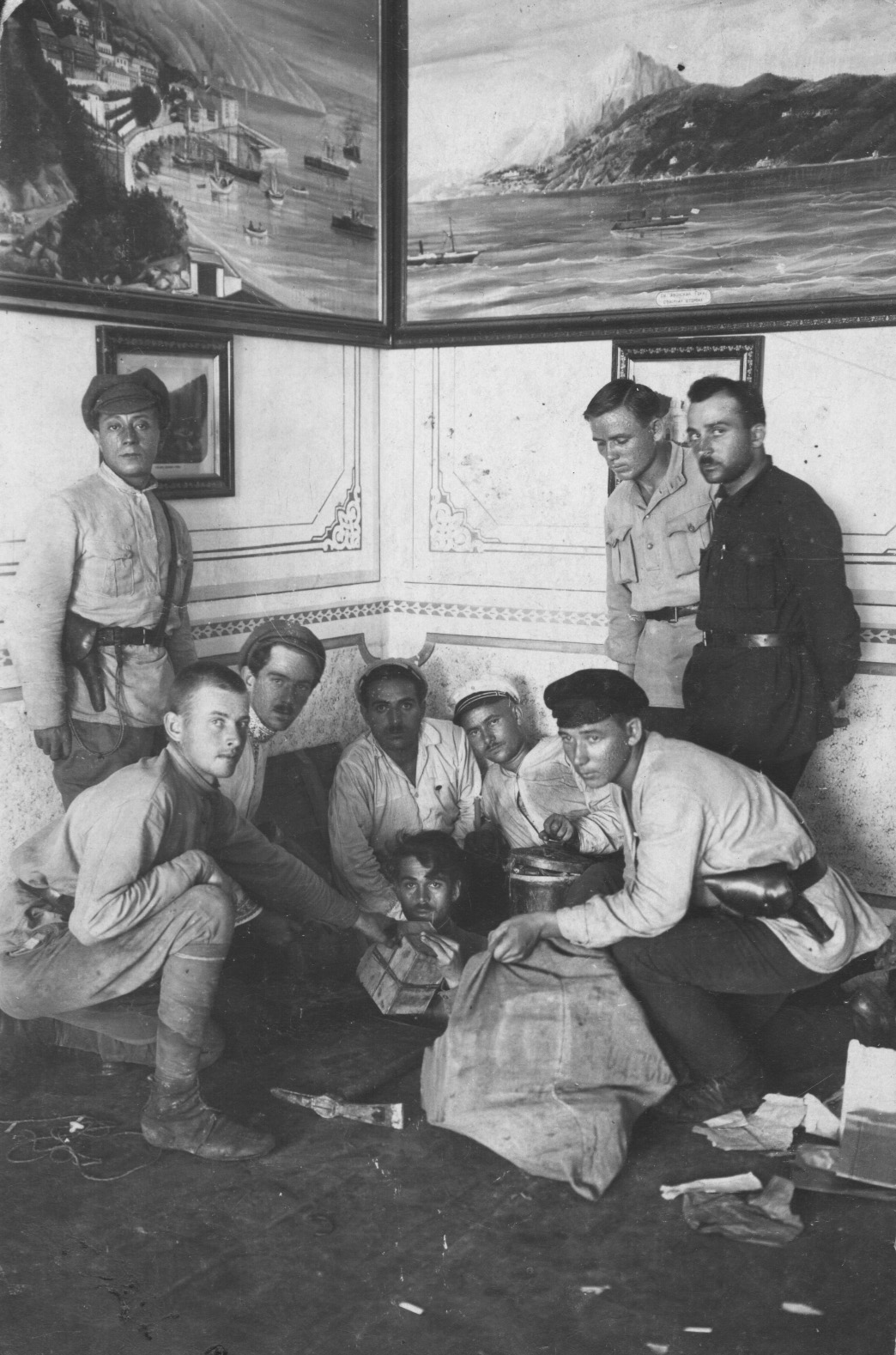

Братия Ново-Афонского монастыря в послереволюционные годы испытывали большие трудности: часть монастырских земель была передана совхозу «Псырдзха», а из монахов организована «трудовая община». Также на базе монастырских землевладений возникли детская колония и сельскохозяйственный техникум. За «контрреволюционную деятельность» иноков на них возложили «трудовую повинность» — работать в совхозе по восемь часов в день. Новые власти разоряли монастырское хозяйство, снабжали свои отряды продовольствием и прочим необходимым из запасов обители. Примерно в то время, когда Василий Маркович был на Новом Афоне, в обители проводилось «изъятие церковных ценностей», и есть фотографии, на которых запечатлены чекисты во время поиска монастырских «богатств» и погрузки их в автомобили.

Многие монахи еще до закрытия монастыря покинули свою родную обитель, ушли в труднодоступные места Кавказа. Из многочисленной прежде новоафонской братии оставалось 250 человек.

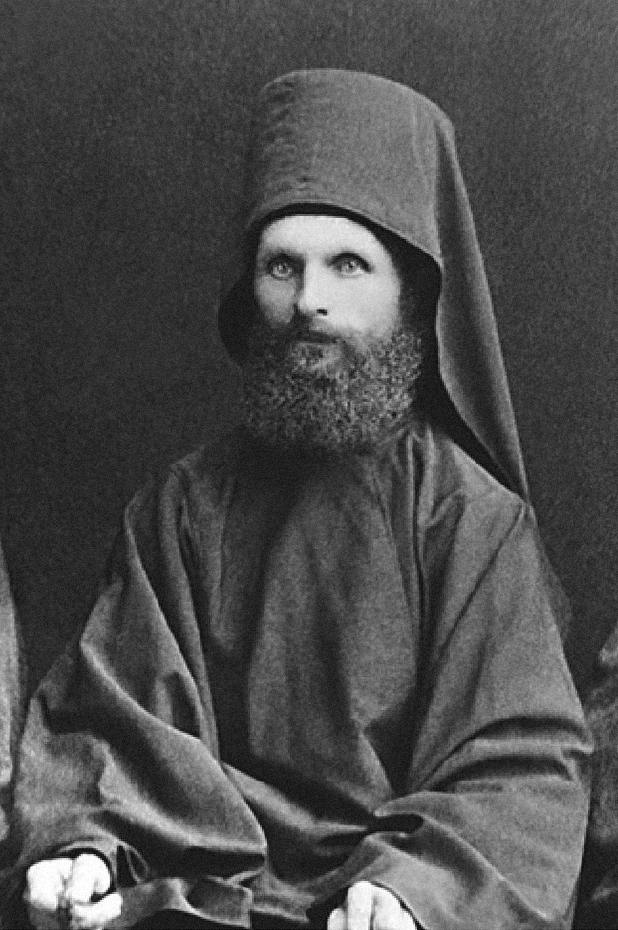

Но обитель еще не была закрыта, во главе ее всё еще стоял старец-игумен архимандрит Иларион (Кучин) — афонец-подвижник, один из учеников отцов Иеронима и Макария, основателей Нового Афона. Отец Иларион до последних дней не оставлял дело духовного руководства своей братией. Известно, что он и после закрытия монастыря, обитая в Сухуме, постоянно поддерживал связь с монахами, подвизавшимися в пустынных местах.

Скорее всего, сам старец-игумен совершил постриг известного ученого, который на Новом Афоне в 1921—1922 годах прошел определенную школу духовного руководства, послушания, иноческого искуса.

«Тайный монах» Нестор, как и многие другие, принадлежавшие в те годы к «тайному монашеству», продолжал трудиться в мiру, вел исследовательскую работу, имел большие научные достижения.

После 1925 года ученый работал в Ленинграде, во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур (Всесоюзном институте растениеводства), приезжал на Черноморское побережье с научными целями. В 1926—1928 года находился в заграничной командировке — отправился на Восток «для изучения и приобретения наиболее ценных материалов по субтропическим культурам», посетил в том числе Палестину, Грецию, Святую Гору Афон. Несомненно, на Афоне монах Нестор общался со старцами Пантелеимонова монастыря, с его братией. Монах Нестор, который и прежде интересовался вопросами, связанными с организацией «христианской сельскохозяйственной трудовой общины», именно в жизни афонской общежительной обители мог увидеть искомый им «экономический идеал», когда хозяйственная и прочая «внешняя» деятельность основывается на начале духовном по заповеди Христовой: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Монах Нестор (Маркович) был арестован в 1932 году в Ленинграде как человек, близкий к Александро-Невскому братству, приговорен к десяти годам лагерей.

В обвинительном заключении монах Нестор назван одним из «идеологом и обоснователем тайного монашества», далее говорится, что он писал «толкования Евангелия, жития святых, а также подготовил устав тайного монашества». Перечислены и пункты «устава» (приводим их так, как они были записаны в следственном деле): «Тайное монашество есть вынужденный путь христианского спасения в условиях советской действительности. Идеалы тайного монашества те же, что и явного. Тайное монашество не может быть мыслимо вне связи с Православной Церковью. Постриг и пребывание в монашестве держится в строжайшей тайне. Тайный монах не должен менять своего светского облика и отставать от культурного роста страны» (Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ф. Архивно-следственных дел. Д. П-68567. Т. 2. Л. 48, 446).

После освобождения, о котором лично ходатайствовал академик Н. И. Вавилов, ученый вскоре был выслан на Север. Там он, кроме научных трудов, написал автобиографию «Жизнь счастливого человека». Скончался в 1942 году, как упоминают, на строительстве канала Москва — Волга.

Монах Нестор (Маркович) совершил путь и подвиг поистине исповеднический. Вечная ему память!

Игумен Петр (Пиголь)

Источники:

Архив информационно-издательского центра «К Свету».

В годы лихолетья // К Свету. 1997. Вып. 16: Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. С. 112—113.

Гусева А. В. Лики старого Сочи. [Краснодар], 2014.

Маркович Василий Васильевич (1865—1942): Буклет книжной выставки. СПб., 2015.

Шкаровский М. В. Подвиг мученичества и исповедничества Александро-Невского братства (по архивным документам 1930-х годов) // «Свет Христов просвещает всех». 2018. Вып. 25. С. 43—75

Преображение Господне. Миниатюра 14 в. из богословских сочинений Иоанна Кантакузина.

Преображение Господне. Миниатюра 14 в. из богословских сочинений Иоанна Кантакузина.