Святой митрополит Киприан, святитель Московский, преподобный Афонский, и исихастская идея единства «всея Руси»

Господь Иисус Христос в Евангелии дал непреложное правило для устроения всех сфер жизни — искать прежде всего Царствия Божия и правды Его, а все остальное потребное приложится (см.: Мф. 6: 33). Во все века для чад Церкви Христовой этот принцип — основополагающий. Стремление к Богу, к благодатному преображению личности на аскетическом пути к христианскому совершенству способствует единомыслию во всем христианском обществе и его благоустроению.

Плоды неуклонного применения этого евангельского принципа с особой наглядностью явились в XIV в., когда в трудное время вражеских завоеваний и внутриполитических неурядиц в православных странах — в Византии, на Балканах и на Руси — наблюдался религиозно-культурный подъем, оказавший заметное влияние на социально-политические процессы. Это явление названо исследователями Православным Возрождением. Именно в этот период методы и средства прохождения спасительного духовного пути на основе умной молитвы, умного делания во всей полноте были объяснены и раскрыты аскетами-исихастами, афонцами и близкими к ним подвижниками.

В XIV в. резко проявились и антиправославные, антиисихастские тенденции, возникшие главным образом в связи с развитием рационалистического мышления и атеистического гуманизма. Это привело к тому, что на Афоне и в Константинополе разразились бурные догматические дискуссии — так называемые «исихастские споры».

В эту эпоху национальное самосознание в странах византийской традиции начало развиваться на почве этно-филетической антицерковной, что всегда пагубно для православных народов и государств. Так, на Балканах открылась борьба за «национальную свободу и независимость» [1], и началась она с попыток обособиться от церковного единства и исихастского учения. По замечанию слависта П. А. Сырку, усилилось «прославление нации и рода» [2]. В Болгарии увлеченная борьбой «национальная партия» изгоняла исихастов. Ради достижения сиюминутных «местных» интересов допускались антиканонические действия, раскол, обрядовые и догматические искажения. Известный ученый Г. М. Прохоров справедливо отмечает, что «расстановка болгарских сил была типична и для других православных стран» [3]. Отголоски борьбы этих «провинциалистических» взглядов (по сути — направленных против вековых культурных основ) с исихастским учением впоследствии отозвались и на Руси.

Но одновременно и исихастское движение, которое началось с монашеского святогорского, развилось и усилилось — особенно после победы исихастов на церковных Константинопольских соборах, когда оно охватило греков, славян, представителей других национальностей, объединяя их в русле общеправославного церковного сознания. Не случайность, что исихастское движение зародилось на Афоне: Святая Гора во все времена была, по сути, школой православного единства многих народностей.

Реализуя общие церковные цели, исихасты не только пребывали в молитвенном уединении, но и занимались широким практическим служением. Они развивали богословскую мысль; вели борьбу с антиканоническими проявлениями, ересями и против «латинства»; проповедовали, призывая всех становиться исихастами по духу; совершали святительское служение; управляли государством; занимались духовно-литературным творчеством, церковным искусством, переводческой и редакторской работой и т. д.

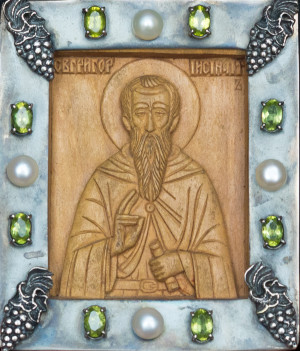

Главными представителями исихазма называют преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламу, Константинопольских патриархов Каллиста и Филофея Коккина, а также «вождя» исихастов в юго-славянских странах преподобного Феодосия Тырновского. К ним следует причислить и их духовного преемника — митрополита Киевского и всея Руси Киприана. Русская Православная Церковь совершает его память 16 / 29 сентября и 27 мая / 9 июня; почитается он также в Соборах святых Афонских, Московских и Волынских, и такое почитание свидетельствует о великом значении личности святителя Киприана.

Когда мы произносим имя «премудрого Киприана», перед нами сразу встает образ ученого архипастыря, знатока церковных правил и богослужебного устава, писателя, гимнотворца, агиографа, переводчика, справщика и составителя богослужебных книг. Его разнообразные труды служили целям единения общества на основе Православия. Он сам так выражал свои устремления: «Яз бо славы не ищу, ни богатства, но смирения и съединения церковнаго желаю и христианскаго» [4].

О личности и трудах митрополита Киприана есть исследования авторов XIX в. и современных, но их мнения зачастую враждебны его деятельности, и лишь исследователи, придерживающиеся исихастских взглядов, дают непредвзятую оценку великим трудам святителя. Он не только противостал центробежным силам, разделявшим митрополию «всея Руси» на национальные части, но и выдвинул особые, «чрезвычайные проекты» [5], связанные с будущностью русского народа, всего славянства и других православных народов, о чем речь пойдет дальше.

Наиболее значительные даты и события, связанные с жизнью и деятельностью святителя Киприана в последний период его служения, известны из истории. К сожалению, ранний период жизни святого известен мало.

Я заострю внимание на отдельных фактах, в связи с идеями исихазма и воплощением их святителем Киприаном.

Время рождения святителя установить трудно — предположительно, начало 1330-х гг. Сам он о своем происхождении и национальности, по исихастскому обыкновению, не упоминал, но из других источников известно, что он был болгарином. Из «Надгробного слова» митрополиту Киприану, составленного игуменом Григорием Цамблаком (впоследствии митрополит) [6], явствует, что святитель — уроженец города Тырнова, тогдашней столицы Болгарии. Из того же «Слова» мы узнаем, что на иноческий путь он вступил рано и что его братом по монашеству (а также духовно близким человеком; скорее всего, и родственником) был будущий Тырновский патриарх и известный церковный деятель Евфимий. Св. Евфимий подвизался в Килифаревском монастыре преподобного Феодосия Тырновского и был ближайшим сподвижником этого великого исихаста. Значит, святитель Киприан вступил на монашеский путь также в Килифареве под руководством преподобного Феодосия, который задал исихастское направление всей дальнейшей жизни и трудам своего ученика.

Святитель Киприан прошел обучение в известной Тырновской книжной школе, начало которой положил преподобный Феодосий в Килифаревской обители. Об этой выдающейся исихастской школе на славянской почве существует ряд работ. Я упомяну только, что процесс образования в ней совершался в неразрывной связи с монашеским подвижническим воспитанием на основе старческого руководства и молитвенного делания. Просветительная литературно-переводческая деятельность афонских и балканских, в том числе тырновских, исихастов в XIV в. способствовала тому, что на Русь перешло большое количество сочинений нравственно-аскетического и мистико-созерцательного характера (святых Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина и др.).

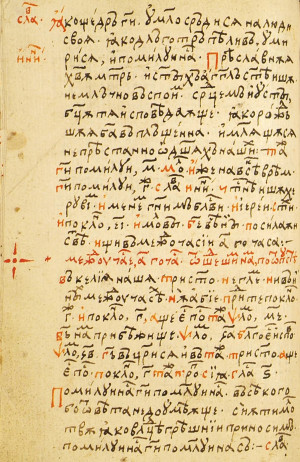

Лист из «Лествицы».

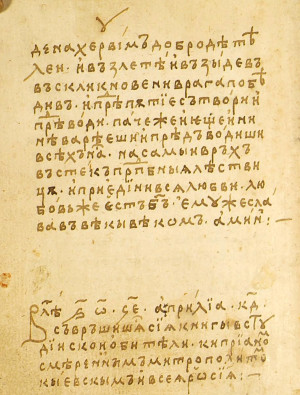

Список митрополита Киприана с его подписью.

Выполнен в Константинополе, в Студийском монастыре. 1387 год.

Фонды РГБ

Говоря о творчестве святителя Киприана, исследователи отмечают, что «специфические особенности языка и стиля тырновских книжников» у него «значительно сглажены» [7]. В его писаниях «приемы риторики используются умеренно», он «сразу вводит в суть дела» [8]. Стиль поучений митрополита Киприана приближается «к разговорному, что придает им своеобразную простоту и доступность» [9]. Святитель «умело пользовался и простым, бытовым языком, и литературно-риторическими приемами» [10], и «плетение словес» применял не всегда.

Все это дает возможность утверждать, как считают исследователи, что святитель Киприан «основывался на положениях, выработанных афонскими книжниками». Поэтому он и «ассоциировался современниками» именно «с Афоном и Константинополем — со святогорской школой», установки и принципы которой являлись общими для славянских книжников, и русских, и балканских (в т. ч. тырновских) [11].

Мы же можем предположить, что особенности творчества святителя Киприана, связанные, в частности, с качествами и дарованиями его личности, вероятно, сформировались у него уже на Афоне, где он продолжил свой монашеский путь и образование в общении с духовными преемниками святых Григория Синаита и Григория Паламы. Постриг в схиму он, видимо, принял там же, на Афоне.

Святитель Киприан, отвечая впоследствии на вопросы преподобного Афанасия Высоцкого, сам упоминает, хотя и кратко, о своем пребывании на Святой Горе [12]. Афонский период его жизни и воспитания очень важен, в том числе потому, что на Святой Горе на практике реализовывались те объединительные идеи, воплощение которых станет главным делом святителя. Поскольку сведений о жизни его на Афоне крайне мало, попробуем вывести некоторые заключения из имеющихся данных.

Существуют разные предположения, где именно подвизался на Афоне инок-болгарин. Называют Свято-Павловский монастырь [13] и, с большей уверенностью, Великую лавру [14], где в свое время игуменствовал Филофей Коккин. Но из материалов видно, что монах Киприан вел не монастырский, а келлиотский, уединенный образ жизни. Так, патриарх Евфимий в своем послании «Киприану мниху, живущу во Святей Горе Афонстей» обращается к нему, как к придерживающемуся «пустынного пребывания» и «сидения» [15], и отвечает на интересующий того вопрос «о причащении Святых Таин в отсутствие священника в пустынях» [16]. А в Киприановом Служебнике предусмотрены такие уставные особенности, которые возможны при совершении службы в малом пустынном храме вследствие «тесноты алтарныя» [17].

Пустынный строй иноческой жизни был удобен для безмолвия, а также и для литературно-переводческих трудов. Святитель Киприан и в дальнейшем при работе над переводом и составлением богослужебных книг (например, своей известной Следованной Псалтири) большое внимание уделял афонским традициям и практике пустынников и обитателей скитов [18].

В связи с этим я выдвину такое предположение. Одно устное белорусское предание говорит, что святитель особо почитал икону Божией Матери «Достойно есть». Учитывая, что афонскую келлию «Достойно есть» населяли в разные времена болгарские монахи, можно предположить, что инок Киприан подвизался в этой келлии на Капсале, в местности уединенной, удобной для молитвенной жизни и в то же время расположенной недалеко от Кареи.

Но не исключено, что он жил пустынником в пределах Великой лавры или Ватопеда или, по временам, и в самих этих обителях — тем более, что, как утверждают исследователи, переводя Диатаксис патриарха Филофея Коккина и составляя Служебник на церковно-славянском языке, святитель Киприан взял за основу ватопедский список этого Устава середины XIV в., т. е. времени святителя Филофея [19].

На Афоне произошло важнейшее для монаха Киприана событие — его встреча со святителем Филофеем, который стал духовным наставником, покровителем и идейным вдохновителем инока-исихаста. В 1355–1363 гг., в промежуток между периодами своего патриаршества, святитель жил на Святой Горе. Видимо, именно он рукополагал монаха Киприана в священный сан и, возможно, постригал в схиму.

Есть и такое предположение П. А. Сырку: инок Киприан оставил Болгарию лишь в начале 1360-х гг. и прибыл в Константинополь вместе со своим первым учителем преподобным Феодосием и св. Евфимием Тырновским, спасаясь от преследований антиисихастской болгарской «национальной партии». Если это предположение верно, то будущий иерарх на собственном опыте мог убедиться в пагубности подобных учений и действий, и это укрепило его во взглядах «православного универсализма».

В начале 1370-х гг. иеромонах Киприан находился в Константинополе, при патриархе Филофее, будучи его сослужителем, близким человеком, исполнителем особо важных поручений. В дальнейшем он воплощал в жизнь идеи патриарха. Под руководством патриарха Филофея монах-молитвенник окончательно сформировался как церковный деятель, который на Руси оказал большое влияние на общество, политику и культуру.

Церковные документы XIV в. говорят о «добродетели и благоговеинстве» митрополита Киприана, о его умении «разумно направлять дела в нужное русло» [20]. Направить людей, указать путь в нужном, спасительном направлении и есть главная задача исихастского общественного служения.

Патриарх Филофей, наставник святителя Киприана, — афонский монах, непосредственный духовный преемник святителя Григория Паламы, богослов, литургист. Его деятельность способствовала распространению паламитского учения и упорядочению богослужебной жизни. В литургическом единстве исихасты видели важную основу желаемого ими всеправославного единения. Патриарх Филофей был также и дальновидным политиком, действовавшим заодно с императором Иоанном Кантакузином. Святитель Каллист также был единомыслен им, но пользовался несколько другими методами в своем служении.

Целью патриарха и императора было поддержать византийскую государственность ввиду грозящего иноверческого завоевания и западного вмешательства, сплотить страны византийской культуры перед лицом общей угрозы. Необходимо было, чтобы православные страны осознали себя многонациональной общностью, созидающейся на прочной основе церковного, православного мировосприятия; чтобы развивавшееся греческое, великорусское, малорусское, болгарское и т. д. национальное «самоопределение» происходило в русле православной культуры и традиций.

Большое внимание исихастские деятели уделяли Руси. Русская народность, представлявшая собой общность в отношении религиозном, в XIV в. населяла земли, которые политически делились на северо-восточные великорусские княжества, зависящие от татар, и западные русско-литовские территории (земли современных Белоруссии и Украины). Под властью литовской и польской династий (полуязыческой и католической) находилась та часть Руси, которая в византийских документах называлась Μικρὰ Ρωσσία (Малая Русь), т. е. галицко-волынские земли. Перед исихастским священноначалием стояла задача удержать русских в духовном единстве, противостать процессу распадения православного народа на нации разноверные, разнокультурные, способствовать формированию национального самосознания на правильной основе.

Умирить политический сепаратизм князей, освободить Русь от татарской зависимости и сохранить Православие на литовских территориях можно было только при единой и крепкой церковной структуре, под властью митрополита, преданного исихастским традициям и стоявшего выше интересов местных деятелей — вернее, направлявшего их «в нужное русло».

Митрополит, назначавшийся на Русь из Константинополя, с 1354 г. официально пребывал во Владимире, фактически — в Москве, но по традиции титуловался «Киевским и всея Руси». Этот символический титул выражал идею русской общности, общественного единомыслия, церковного единства и политического объединения Руси на вековых православных корнях, напоминал о наследии Киевского государства с его православной культурой, воспринятой от Крещения. Были случаи, когда патриархи-исихасты допускали временное разделение митрополии, отделение литовских и малорусских епархий (так было, например, при поставлении святителя Киприана на временно отделенную русско-литовскую митрополию в 1375 г.). Но происходило это отнюдь не ради удовлетворения национальных притязаний, а ввиду «крайней икономии», «желания сохранить мир» [21], для духовной пользы чад церковных.

Патриарх Филофей посылал на Русь многочисленные увещательные грамоты, требуя от церковной власти равного отношения к «христоименной» пастве, невзирая на соперничество княжеств. Князей он призывал к преданности Православию и митрополиту «всея Руси», к миру между собой и борьбе «против чуждых нашей вере, врагов креста» [22].

В 1372—1373 гг. иеромонах Киприан был отправлен на Русь с церковно-дипломатическим поручением — чтобы, как говорят документы, он «примирил князей между собою и с митрополитом» [23] (т. е. со святителем Алексием). Иеромонах Киприан побывал в землях русско-литовских, московских и тверских. Как отмечают историки, эти поездки во многом послужили осуществлению замыслов патриарха Филофея по «урегулированию внутрирусских отношений» [24], «розмирию» Руси с Ордой (и таким образом подготовке событий на Куликовом поле).

В начале своего святительства митрополит Киприан испытал большие невзгоды, поношение, изгнание, долго не признавался московским великим князем, желавшим обособить северо-восточную великорусскую часть митрополии (чего на некоторое время и удалось достичь). Процессы, происходившие на Руси при зарождении националистических тенденций, отдаленно напоминали процессы, происходившие в Болгарии.

Митрополит Киприан прилагал все силы к тому, чтобы направить эти веяния и движения в нужное, спасительное русло, дать им церковное содержание, чтобы если и прославлялись нация или род, то за свое христианское усердие и заслуги перед Церковью Христовой.

Устремления святителя Киприана вначале встретили сильное противодействие, но получили поддержку русских исихастов. Хорошо известно, что в числе сторонников митрополита Киприана находились святые Сергий Радонежский, архиепископ Ростовский Феодор и деятели их круга. Одним из верных учеников митрополита был преподобный Афанасий Высоцкий.

Последний период служения святителя Киприана, с 1390 г. до кончины в 1406 г., был особенно плодотворным, совершавшимся в мире и согласии с великим князем Василием.

Будучи «поставлен на всю русскую землю», святитель Киприан заботился об укреплении Православия повсеместно. Он сам писал, что в Литовской Руси он «церкви святыя ставил есмь, христианство утвердил есмь, места церковная, запустошена давными леты, оправил есмь приложити к митрополии всея Руси» [25]. Святитель совершал архипастырские поездки, подолгу бывал в Киеве и в русских землях Королевства Польского.

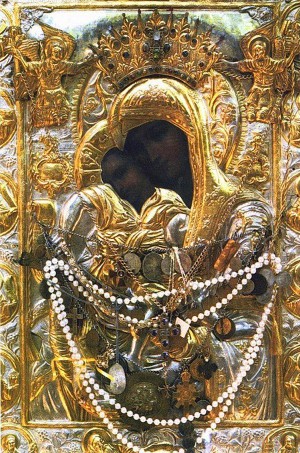

Церковный народ почитал его как чудотворца, по молитвам которого в 1395 г. произошло чудо от иконы Владимирской Божией Матери и была спасена Москва. (Сохранилось также такое предание: находившегося в поездке по землям нынешней Белоруссии митрополита Киприана, усталого, не пустил в свой дом один литовский хозяин. Святитель уехал, а дом и все хозяйство вскоре сгорели. Огонь не тронул только то место, где лежали оставленные святителем рукавицы.)

Повсеместному укреплению Православия и объединению русского церковного народа способствовали проводимые святителем Киприаном литургические преобразования по переводу церковной жизни на Иерусалимский устав.

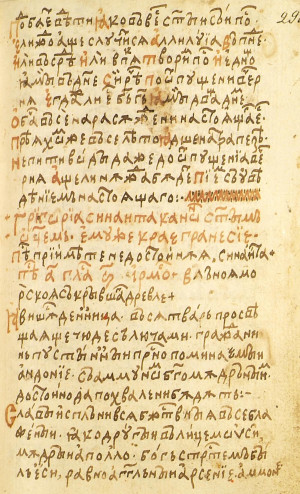

Лист из Следованной Псалтири митрополита Киприана

с началом канона святым отцам,

творение преподобного Григория Синаита.

Фонды РГБ

Митрополит трудился над созданием соответствующего комплекса богослужебных книг, упорядочивал обрядовую сторону. Он вводил в богослужебную практику Диатаксис патриарха Филофея — «устав, который определил тот вид чинопоследования Литургии, который вскоре получил всеобщее распространение и употребляется доныне» [26], — перевел его и создал Служебник на церковно-славянском языке; это во многом способствовало формированию богослужебного чина.

Я упоминал о неких глобальных «чрезвычайных проектах» святителя Киприана. По мнению некоторых исследователей [27], ему или его окружению принадлежит текст, называемый «Список русских городов дальних и ближних» [28], в котором перечисляются «грады» не только северо-восточные русские, западные русско-литовские, но и молдавские, и болгарские. Список начинается именно с этих родных для святителя Киприана мест. Святитель, возможно, обдумывал не только пути присоединения к «митрополии всея Руси» епархий болгарских и молдавских, но и возможность государственного объединения многих земель, населенных славянами, и не только славянами, но и другими православными народами.

Далее, известно, что святитель Киприан готовил почву для созыва на Руси (скорее всего, в русско-литовской ее части; возможно, в Киеве) «Вселенского собора для соединения Церквей» и «победы Православия над латинскими “новшествами”» [29]. В этом он следовал замыслам патриарха Филофея.

Мы видим, насколько были грандиозны замыслы святителя Киприана, развивавшего и воплощавшего исихастские идеи, и насколько важно в наше время сосредоточиться на православной идее личного спасения и национального единения в спасительном русле церковном. Претворение этой идеи в жизнь с Божией помощью будет способствовать новому Православному Возрождению в славянских землях. Еже и будет молитвами святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, и всех афонских святых исихастов.

1. Сырку П. А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. СПб., 1898. Т. 1. Вып. 1. С. 303.

2. Там же. С. 303.

3. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. С. 20.

4. Цит. по: Прохоров Г. М. Повесть о Митяе… С. 202.

5. Иоанн (Мейендорф), прот. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV в. Париж, 1990. С. 301.

6. См.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. (Далее — ЧОИДР.) М., 1872. Кн. 1. Ч. 5. С. 25—32.

7. Петрова В. Д. О некоторых особенностях языка Киприана (в сопоставлении с языком книжников Тырновской школы и Епифания Премудрого) // Вестник Самарского государственного университета. 2010. № 7 (81). С. 189.

8. Дмитриев Л. А. Роль и значение митрополита Киприана в истории древнерусской литературы (к русско-болгарским литературным связям XIV —XV вв.) // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы. М.; Л., 1963. Т. 19. С. 231; Прохоров Г. М. Повесть о Митяе… С. 143.

9. Дмитриев Л. А. Роль и значение митрополита Киприана… С. 233.

10. Там же. С. 254.

11. Петрова В. Д. Тырновская школа и проблема «второго южнославянского влияния» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6 (2). С. 510 —511.

12. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. (Далее — РИБ.) СПб., 1880. Т. 6. Стб. 263.

13. Леонид (Кавелин), архим. Киприян до восшествия на Московскую митрополию // ЧОИДР. М., 1867. Кн. 2. Ч. 1. С. 14.

14. Сырку П. А. К истории исправления книг… С. 525.

15. См.: Макарий (Веретенников), архим. Святой митрополит Киприан. М., 2013. С. 80.

16. Леонид (Кавелин), архим. Киприян до восшествия на Московскую митрополию… С. 15.

17. См.: Мансветов И. Д. О трудах митрополита Киприана по части богослужения // Прибавления к Творениям Св. отцов. М., 1882. Ч. 29. Кн. 1. С. 180 —181.

18. См.: Там же. Кн. 2. С. 439 —440.

19. Сырку П. А. К истории исправления книг… Т. 1. Вып. 2. СПб., 1890. С. 67, 74 (1-й пагинации); Красносельцев Н. Ф. Материалы для истории чинопоследования литургии св. Иоанна Златоустого. Казань, 1889. Вып. 1. С. 35.

20. РИБ. 1880. Т. 6. Приложения. Стб. 200; Прохоров Г. М. Повесть о Митяе… С. 25.

21. Афонский патерик. М., 1897. Ч. 2. С. 176.

22. РИБ. 1880. Т. 6. Стб. 118.

23. Там же. Приложения. Стб. 200.

24. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе… С. 28.

25. РИБ. 1880. Т. 6. Стб. 173, 182.

26. Красносельцев Н. Ф. Материалы для истории чинопоследования литургии… С. 4.

27. См.: Наумов Е. П. К истории летописного «Списка русских городов дальних и ближних» // Летописи и хроники: Сб. ст. М., 1974. С. 157; Подосинов В. В. О принципах построения и месте создания «Списка русских городов дальних и ближних» // Восточная Европа в древности и Средневековье: Сб. ст. М., 1978. С. 40.

28. См.: Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 83—137, 357—361; Наумов Е. П. К истории летописного «Списка русских городов дальних и ближних». С. 150—163; Подосинов В. В. О принципах построения и месте создания «Списка русских городов дальних и ближних». С. 40—48; Янин В. Л. Новгород и Литва: Пограничная ситуация XIII—XV вв. М., 1998. С. 61—70.

29. Иоанн (Мейендорф), прот. Византия и Московская Русь… С. 301, 303.

Преображение Господне. Миниатюра 14 в. из богословских сочинений Иоанна Кантакузина.

Преображение Господне. Миниатюра 14 в. из богословских сочинений Иоанна Кантакузина.