Писатель русского зарубежья Анатолий Павлович Тимофиевич († 1976) в августе 1928 года посетил Ново-Афонский монастырь, к тому времени превращенный в дом отдыха, и монашескую братию в горах Кавказа. Публикуем очерк А. П. Тимофиевича о его посещении Черноморского побережья.

В годы советского лихолетья единственной отрадой было, воспользовавшись служебным отпуском, уехать куда-нибудь далеко-далеко и, бродя по необъятным просторам нашей родины, уйти хотя на время от неправды жизни.

Ежегодно летом с дорожным мешком на плечах я путешествовал то по диким ущельям Кавказа, пробираясь в легендарную Сванетию, то наслаждаясь сказочно-прекрасным побережьем Крыма, заглядывая в самые сокровенные его уголки, то бродил по таежным местам Забайкалья.

И вот в одну из таких поездок в августе 1928 г. я очутился на Черноморском побережье Кавказа. Мне хотелось на этот раз быть вблизи моря, а главное, попытаться посетить прославленную в недавнем прошлом Ново-Афонскую обитель и заодно недалеко находящееся с. Команы — место кончины великого святителя и отца Церкви св. Иоанна Златоустого.

Пароходом из Одессы я на третьи сутки пути поздно ночью прибыл в г. Сухум — мою конечную остановку.

Переночевав на пристани, я рано утром, даже не заходя в город, двинулся в дорогу.

До бывшего монастыря, а теперь советского дома отдыха было около 20 километров.

Можно было ехать и катером, но я, как всегда, предпочел быть в одиночестве, тем более что дорога шла все время по берегу моря, значительно умерявшего своей прохладой летний зной.

Слева от дороги безпредельная синева моря, справа — громады Кавказских вершин, увенчанные белоснежными, сверкающими на солнце уборами.

Пешеходов почти не встречалось. Изредка только навстречу проскрипит высокая, двухколесная местная арба, груженная гроздьями спелого винограда и персиками. Их хозяева — абхазцы в больших белых войлочных шляпах — с любопытством посматривали на одинокого путника, как не менее удивленно разглядывали его из соседней лужи расположившиеся там с комфортом буйволы.

Усталость все же давала себя чувствовать, когда вдали показались белые строения монастыря. Особенно красиво выделялся на темном фоне зелени своей белизной величественный главный собор, его окружали причудливыми группами многочисленные монастырские постройки. Ясно видны были живописно сбегавшие вниз к морю аллеи стройных кипарисов.

Трудно было отрешиться, что ныне на «месте святе» царит «мерзость запустения», но все ближе и ближе эта мерзость запустения начинает зиять со всех сторон.

Огромные искусственные бассейны, расположенные около пристани и некогда кишевшие рыбой, были загрязнены до невероятности. От рыбы в них, конечно, не осталось и следа.

Сама пристань была в жалком состоянии, несмотря на следы недавней покраски. Повсюду окурки и остатки мусора; прекрасная дорога, ведущая к морю, была исковеркана до неузнаваемости, и только роскошные кусты цветущих олеандров несколько скрашивали это впечатление. Кругом было тихо и безлюдно. Видимо, зной загнал отдыхающих в прохладные помещения. Я стал подниматься по чудной кипарисовой аллее к монастырю. На полпути к нему несколько в стороне от дороги на небольшом возвышении стояла полуразрушенная ограда с железным крестом. Надпись гласила, что здесь покоится вечным сном строитель сей обители приснопамятный архимандрит Иерон. Молча постоял я у могилки этого великого подвижника благочестия, помолился как умел и от души порадовался, что Господь избавил его быть свидетелем гибели его любимого детища, которому он отдал все свои силы и жизнь.

Но вот монастырские ворота и лестница, ведущая непосредственно к собору. По обеим сторонам ее — бывшие гостиницы.

Здесь было несколько чище и рассажены цветы.

Вблизи соборный храм был еще более величественен и прекрасен. Напрасно пытался я проникнуть в него. Все двери были плотно закрыты. Рядом виднелась бывшая трапезная церковь и я, воспользовавшись «мертвым часом», заглянул в нее.

Чудный, светлый, большой зал. На стенах остались почему-то совершенно нетронутыми художественные изображения из евангельской истории.

Везде расставлены столы, на них белоснежные скатерти, цветы.

Это ныне столовая для отдыхающей советской знати.

На душе было горько и обидно.

Я знал по описанию, что в обители есть особая святыня — древний храм еще III века, по преданию воздвигнутый на гробнице одного из 70 апостолов, Симона Кананита, некогда проповедовавшего здесь свет евангельской истины и почившего от трудов своих.

Спросить об этом я, конечно, никого не мог и решил поэтому разыскать его сам. В самом деле, вскоре совсем внизу, почти у моря, я заметил среди густой зелени небольшой купол с крестом. Быстро спустившись, я увидел небольшую с двухскатной крышей очень древней постройки церковь. Огромные деревья почти совершенно закрывали ее. Несомненно, это и был храм в честь апостола Симона Кананита. Вблизи не было никого, и я снова рискнул потянуть за ручку двери. К моему удивлению, она легко поддалась, и я вошел внутрь, но то, что предстало моим главам, было настолько неожиданно и жутко, что первое мгновение я оцепенел.

В полутемном храме, лишенном иконостаса, со всех сторон свешивались кровавые туши каких-то животных вниз головой.

Удушливый воздух ударял в лицо. Не помню, как я и выскочил оттуда с чувством ужаса и отвращения перед этим святотатством. Только придя в себя, я сообразил, что администрация дома отдыха не нашла ничего лучшего, как превратить древнюю святыню в холодильник для мяса.

Весь подавленный виденным, вышел я из монастырской ограды сам не зная куда.

К северу от монастыря возвышалась гора, вся покрытая непроходимой зарослью. У подножья ее виднелись остатки стен и башен еще времен римского владычества. Узкая, кое-где покрытая щебнем дорожка извивалась между ними, направляясь вверх.

Я пошел по ней и через 3/4 часа был уже на ее вершине.

Изумительная панорама открылась перед моими глазами. Безпредельная даль моря переливалась всеми цветами радуги под лучами начинавшего склоняться к закату солнца, легкий ветерок был напоен ароматом, серебром звенел где-то вблизи ручеек.

Долго сидел я в каком-то полузабытье, весь отдавшись чарующей ласке природы и как-то внутренне успокаиваясь.

Обойдя затем вершину горы, я к своему радостному удивлению на другой ее стороне увидел остатки очень давней постройки православного храма. Еще стояла почти неразрушенной алтарная стена с вделанными в нее каменными четвероконечными крестами, и, что меня особенно поразило, в одном из углублений этой стены стояло несколько маленьких образков и перед ними лежали живые цветы. Кругом было очень чисто. Видно, чья-то любящая Бога душа заботилась об этом месте своего молитвенного подвига. Преклонил и я свои колени и с благоговением поклонился христианской святыне.

Вечерело, и нужно было подумать о ночлеге. Мне не хотелось идти к людям, и я решил заночевать в монастырском саду, но для этого необходимо было заручиться согласием садовника или сторожа.

Сад был огромный, с массой фруктовых деревьев самых южных сортов, лимонных, апельсиновых, лавровишневых, миндальных, персиковых и других, мне неизвестных, пород.

Искать мне пришлось недолго. Еще издали, пробираясь по саду, я заметил обычный шалаш и около него стоявшего в белом парусиновом костюме, по-видимому, сторожа, что-то стругавшего.

Подойдя поближе, я увидел человека среднего роста, очень загорелого от солнца. Его серые глаза смотрели приветливо и дружелюбно, небольшие темноватого цвета усы и такая же бородка окаймляли худощавое с тонкими чертами лицо, и только обильные преждевременные морщинки говорили, что человек этот, видно, немало пережил горя.

— Простите, вы, кажется, имеете отношение к саду, — начал я, — так не позволите ли вы скромному путнику приютиться в нем на одну ночь, уж очень ночь хороша, и не хочется томиться в душном помещении.

— А вы и впрямь, видно, не из отдыхающих? — с улыбкой заметил мой собеседник, посматривая на мою котомку и пыльную одежду.

— Да куда уж нам до «великих мiра сего», — ответил и я, улыбнувшись.

— Ну, что ж, милости просим, места хватит.

Во всtм его облике, манере говорить и даже в интонации голоса было что-то такое, присущее немiрскому человеку: я не выдержал и спросил.

— Простите меня Христа ради, уж не иноческого ли вы чина?

— А что, разве похож? — рассмеялся мой собеседник и затем уж совсем просто добавил:

— Да, я монах. Верно, что нашего брата хотя под три колпака спрятать, все равно видно, что монах.

— Слава Богу, что хотя вас Господь послал мне в утешение, ведь и я человек верующий, православный.

Мы быстро познакомились, а когда о. Михей (так звали моего собеседника) узнал, что я из города Киева, то у нас нашлись и общие знакомые, и беседа приняла самый задушевный характер. Мы сидели после ужина у самого обрыва над морем.

Луна волшебным светом заливала и тихое море, и побережье. Чуть слышно плескались внизу волны. Пряный запах померанцевых деревьев опьянял воздух, и только долетавший изредка издали хохот, звуки модного фокстрота и топот ног говорили о том, что «сатана там правит бал».

Со скорбью рассказывал о. Михей, как на его глазах происходила медленная гибель монастыря, как в конце концов некоторые из братий были сосланы на далекий Север, другие же сами разошлись куда глаза глядят. Его же как опытного специалиста-садовника пока оставили на работе, запретив, однако, всякое общение с отдыхающими, за что он только и благодарит Бога.

— Вот несу этот крест, — со вздохом добавил о. Михей, — за послушание братии.

— Как за послушание братии? — не понял я.

— Да так! — загадочно ответил он, и я не посмел расспрашивать больше.

Рано утром разбудил меня о. Михей и после чаю, когда я начал собираться в дорогу, он неожиданно, взяв меня за руку и глядя в глаза, произнес:

— Вот что, друже, полюбились вы мне, да и вижу, что наш вы человек. Вчера поведали вы мне о том, что хотите пробраться на могилку к святителю Иоанну и поклониться ей. Не советую. И там то же, что и здесь, только больше расстроитесь. А вот лучше я вас поведу к нашим старцам. Больше пользы-то будет для души.

— К каким старцам, — в полном изумлении переспросил я, — хотите вы меня вести, разве они есть здесь? Что это вы, батюшка, говорите совсем уж непонятное?

— А вы не удивляйтесь да ничего и не спрашивайте, по времени и сами все увидите. Вот после обеда, даст Бог, и выйдем. На завтра отпросился с работы — навестить родственников. Только договор — в пути безмолвствовать и не отставать, чтобы поспеть к ночи. Путь-то не легкий, — закончил о. Михей наш разговор.

С глубоким волнением ожидал я своего спутника в условленном месте, и в 3 часа дня он явился с большим дорожным мешком на плечах и палкой в руке.

— Молитвами отец наших, Господи благослови, — сказал о. Михей, сняв шляпу и осеняя себя широким крестом.

— Пойдем, брате!

Мы пошли через сад и, перелезши через невысокую ограду, по узкой тропе двинулись в сторону, противоположную от моря. Несмотря на жаркое время дня, в лесной прохладе идти было приятно. Тропа все время незаметно поднималась в гору, порой то огибая скалы, то спускаясь в ущелья. Но не прошло и часа, как она почти совершенно исчезла, но мой путник шел так же уверенно, как и раньше. Я всячески старался не отставать, хотя было трудновато.

Все круче и круче становился подъем, все реже и реже стали попадаться буковые деревья, их сменили сосны и ели. Высота с непривычки давала себя чувствовать, появилась легкая головная боль и тошнота. Но вот и деревья стали ниже и тоньше, и только огромные кусты цветущих рододендронов и азалий почти сплошь покрывали почву. И только около 8 часов вечера о. Михей с ласковой улыбкой заметил:

— Ну что, друже, устали, измаялись, ничего, это святая усталость, потерпите маленько, скоро придем.

В самом деле, не прошло и часа, как о. Михей опять обернулся ко мне и, указывая куда-то вдаль рукой, сказал:

— Ну вот и наш скит, слава Богу, пришли.

Напрасно смотрел я во все глаза, но кроме диких скал, покрытых мхом, ничего не видел.

— Батюшка, — взмолился я, — да где ж скит-то, не вижу я его?

— Да вот же и дымок идет, это ужин готовят, нас с вами потчевать будут.

Я опять внимательно посмотрел вдаль и только тогда заметил тонкую струйку дыма, как бы выходящую прямо из скалы.

Еще несколько минут ходьбы — и мы у цели.

Представьте себе огромную скалу, от которой оторвалась большая глыба величиной в хороший дом таким образом, что между ними образовался как бы узенький, но длинный проход. Сверху, спереди и сзади он был тщательно заложен бревнами и кое-где досками с прослойками мха, и получилась довольно большая и своеобразная постройка, имевшая нечто вроде крыши, две боковых каменные, а остальные деревянные стены.

Небольшая дверь вела внутрь, и, когда мы вошли через нее, я совсем растерялся. Мы очутились в самой настоящей, хотя и крошечной церковке. Шла вечерняя служба. Мягко струился кадильный дым. Миниатюрный иконостас, окрашенный в темный цвет под дуб и такого же цвета царские врата были сделаны хотя и просто, но со вкусом, скромные образа были убраны вышитыми полотенцами, теплилось несколько лампад. Из алтаря доносился несколько глуховатый голос служащего иерея, ему вторили на клиросе три уже довольно пожилых монахов.

Как в сказке я был перенесен в эти дебри Кавказа и присутствовал на богослужении подобно тому, как это происходило у древних пустынножителей в первые века христианства. О. Михей быстро прошел в алтарь, и вскоре «на хвалитех» он вышел уже в диаконском стихаре.

Служба шла чинно без всяких пропусков и упущений.

Особенно обращал на себя внимание служащий иеромонах, уже глубокий старец, весь изможденный, худой, с реденькой бородкой. Он до того весь уходил в молитву, что забывал порой возглашать, и тогда о. Михей осторожно напоминал ему и старец как бы приходил в себя и произносил полагающийся возглас слегка дрожащим голосом. Служба кончилась в начале 12-го часа ночи. Меня сейчас же окружила братия на клиросе, и я быстро перезнакомился со всеми, затем повели в монастырскую пристройку, вернее землянку, где с трудом помещалось несколько человек, и напоили чаем с черными сухарями и чудесным медом.

— Отцы святии, иногда мне чудится, что я вижу все это во сне и вот-вот проснусь я и кончится прекрасный сон. Каким же чудом в самом деле вы очутились здесь? Ведь это же действительно чудо.

— Да уж по молитвам наших старцев умудрил нас Господь, как разогнали монастырь, поселиться здесь. Вот и живем пока, есть и люди добрые, верные, что оберегают и питают нас, а о. Михей за послушание доставляет все нужное для богослужения.

— А как же власть, неужели не знает о вашем пребывании на этом месте?

— А зачем ей знать, знать ей не полагается, да, по правде сказать, и побаиваются далеконько-то заходить в горы, а то, неровен час, и попадёшь в беду. В горах народ-то не позабыл еще о вольной жизни, да и оружие имеет при себе, так начальство и остерегается без особой надобности жаловать сюда.

Далеко за полночь продолжалась наша беседа, пока наконец, утомленный дорогой, я не заснул как убитый. Не слышал я, как братия собралась на полунощницу, и только к 6 часам разбудили меня к литургии, которую совершал, как и накануне всенощную, о. Дионисий, один из выдающихся по своей духовной жизни насельников Ново-Афонской обители, как я узнал об этом позже. За утренней трапезой после богослужения я высказал о. Михею своё желание побеседовать со старцем и получить от него наставление.

— Уж не знаю, как вам помочь, право, в этом деле, — озабоченно ответил о. Михей. — Наш батюшка особенный ведь, все уклоняется от людей да больше в келлии безмолвствует и пребывает в молитве. Впрочем, можно попытаться, когда после обеда батюшка выйдет немного прогуляться, вот тут вы и подойдите благословиться.

Действительно, утро было замечательным, и вскоре один из братии шепнул мне, что батюшка уже вышел из келлии. Я поспешил навстречу и, обогнув угол скалы, сейчас же увидел о. Дионисия. Он сидел на небольшом камне, с палочкой в руке, весь согбенный, с закрытыми глазами и, видимо, уйдя весь в себя.

Слегка взволнованный, я подошел ближе и кашлянул. О. Дионисий сейчас же открыл глаза и, казалось, с некоторым недоумением взглянул на меня.

— Батюшка, — сказал я, подходя под благословение, — простите Бога ради, что я нарушаю ваше уединение, но я приехал издалека, чудом попал в эту пустыньку, и мне никак бы не хотелось уехать отсюда без слова духовного совета и утешения.

Батюшка молча благословил меня дрожащей рукой и, когда я целовал ее, она была совсем холодной, а затем, помедлив некоторое время, как бы в раздумье ответил:

— Чем же я могу вас утешить и какой совет преподать, когда сам не имею ни дара рассуждения, ни духовного опыта. В св. Евангелии и у отцов Церкви, там ищите ответы на свои недоуменные вопросы.

Я стоял, не отвечая, и батюшка опять словно с некоторым недоумением взглянул на меня, а затем тихо сказал.

— О чем же вы хотите поспросить меня?

Я начал говорить. Сказать хотелось очень много, но как обычно бывает, когда волнуешься, речь была тороплива, несвязна, мысли перескакивали с одного предмета на другой без всякого определенного порядка. Говорил я о своем прошлом, и настоящих своих житейских обстоятельствах, и о трагедии, которую сейчас переживает по попущению Божию за свои грехи наш народ, и о том страхе, в котором живет сейчас каждый перед неведомым будущим.

Батюшка не прерывал меня, временами склоняя на грудь голову и закрывая глаза, и мне казалось тогда, что он даже и не слышит моих слов. Говорить мне далее было трудно, и я невольно умолк. Молчал и батюшка. Потом как-то особенно ласково он взял меня за руку, усадил рядом с собой и, медленно растягивая слова, сказал:

— Тому, кто стяжает Господа в сердце своем, бояться нечего, — а потом с лёгким вздохом продолжал:

— Не кажется ли вам удивительным, что люди так много внимания отдают своему прошлому и почти совершенно не хотят думать о будущем, а ведь, казалось бы, именно на будущее и должны быть устремлены все их помыслы и все их упования. Ведь нас с вами, как и всех людей, ждет вечная жизнь.

Батюшка с особенным ударением произнес последние слова.

— К величайшему прискорбию христиане нашего времени утеряли знание о этой непреложной истине, а если и воспринимают ее, то больше холодным рассудком, а не сердцем. В этом отношении первые христиане были во много раз счастливее нас, грешных. Для них вечная жизнь была так близка, понятна и естественна, что смерть, да еще за Христа, казалась желанной, сладостной. А мы ведь сейчас с ужасом думаем, как могла мать-первохристианка уговаривать своих же собственных детей идти на страдания, на страшные муки. Вот эта благодатная тайна утеряна нами.

— Взгляните, как хорошо вокруг, — вдруг заметил батюшка, обводя рукой перед собой.

И верно, было от чего прийти в восторг. Раннее дивное утро. Непередаваемо прекрасна была симфония красок на волшебной палитре неба, вдали сверкали алмазные вершины гор, ниже их расстилался роскошный ковер альпийских лугов, соперничая своими красками с небом. Природа пела вековечный гимн своему Творцу.

— А ведь все это только бледная тень того, что Господь уготовал любящим Его, — вздохнувши, добавил батюшка.

— Вот вы изволите скорбеть, — продолжал батюшка, — как тяжко наказана наша родина, какое творится беззаконие, как поругаема святыня. Все это сущая правда, что страдает она, мать наша, за грехи чад своих, но поверьте, что Господь праведно наказует нас по делам нашим и, попуская врагу нашего спасения временно торжествовать, тут же претворяет это временное зло в вечное добро.

Ведь вот одной рукой, если можно так сказать, враг разрушает храмы, кощунствует, производит всякое поругание святыни, то другой рукой совершенно против своего желания и даже на свою погибель создает целые сонмы священномучеников, невинно пострадавших, эту небесную рать, эту могучую силу добра, и которые несомненно ускорят и его конечную гибель.

Я думаю, мы не погрешим с вами особенно, если скажем, что за все время существования св. Церкви на земле не было явлено столько мучеников, сколько дала их ныне наша родина.

— Это ли не торжество нашей веры и надежды, что Господь помилует ее. И хотя верно ваше замечание, что нигде так вновь не распинают Христа, как это в наше время делают русские люди, но зато нигде так не лобызают и не обливают слезами эти раны…

— Нет в нашем русском человеке теплохладности этой, теплохладности в нем нет, — особенно подчеркнул батюшка.

— Вот совсем недавно в городке, откуда я родом, — продолжал батюшка, — священствовал один иерей, трудный был он человек, любил картишки, винцо попивал, с прихожанами был груб и дерзок, а после смерти жены совсем опустился. И начальство его наказывало, смиряло, но пользы почти никакой.

А как пришла новая-то власть, то вызвала о. Николая куда следует и говорит:

— Мы знаем, что ты поп неверующий, да притом и дети у тебя учатся в институте, так вот, чтобы лучше было и им, и тебе, брось дурманить народ, откажись от сана да и будем вместе работать на народную пользу. Будешь доклады на заводах делать, против религии выступать.

Вот подумай, а не то… сам знаешь… с врагами мы не шутим… да и детей пожалей.

Перепугался о. Николай, закручинился даже и пить перестал, но не смог победить страшного вражьего искушения. Снял сан. Так прошел месяц, другой, а совесть-то, знаете, да и напоминает о себе, стыдно было смотреть в глаза прежним прихожанам, а особенно тяжело было видеть свой прежний храм, в котором хоть и худо, а все же прошло около десятка лет его священства. Он всячески даже старался его обходить, чтобы и на глаза не попадался.

Раз как-то забылся он тяжким сном, и будто видится ему, что стоит он где-то, а вокруг так темно, так темно, что и выразить нельзя, и не знает он, куда и как ступить, а идти надо. И слышит он вдруг, что кто-то плачет недалеко, и так жалостно и так горько, что сердце у него переворачивается. Хочет он повернуть голову, чтобы увидеть: кто же это так плачет, — не может, хочет хоть глаза отвести в сторону — сил нет. А плач все более и более надрывает душу. И вдруг как молния мысль: да это ведь голос матери, его любимой, родной матери, это о нем, о его душе так плачет она и убивается. Рванулся о. Николай, хотел броситься, как когда-то в детстве, на грудь к ней и вместе плакать, вместе рыдать, но так и остался прикованным к месту. Проснулся о. Николай — подушка вся в слезах, чьи они, Бог весть, сам будто во сне и плакать не мог.

Кое-как оделся да бегом прямо в свою бывшую церковь, еще не успели тогда закрыть ее, взошел на солею, а народ в страхе смотрит, уж не закрыть ли храм собирается, от него ведь всего можно было ожидать теперь, а о. Николай перекрестился да и говорит:

— Православные христиане! Господь сказал: не убойтесь убивающих тело, а убойтесь убивающих душу. Вот у меня убили душу, а оставили тело. Молитесь, умоляю вас, чтобы Господь воскресил мою душу.

Иуда, предав Господа, шел удавиться, а я, предав своего Спасителя, прошу Его дать мне силы пострадать за Него. Так дальше жить не могу. Простите меня окаянного, — да и вон из храма.

Ну, к вечеру его, конечно, взяли, а через недельку уже молились в родном его храме о новопреставленном рабе Божием священномученике Николае.

Так-то помог Господь из самой глубины паденья восстать душе человеческой, и великой славе с убеленными паче снега одеждами праздновать свою победу над злом.

Верьте крепко, что без воли Божией ни один волос не упадет с головы человеческой и что Господь не пошлет вам непосильного креста, — закончил батюшка, вставая с камня.

Благословляя меня, о. Дионисий добавил:

— Молитесь всегда Царице Небесной, нашей Непреоборимой Заступнице:

Царица Небесная, Тебе вручаю тело, душу и дух мой!

И сколько раз впоследствии эта молитва, глубоко верю, спасала меня в самые трудные и опасные минуты жизни.

Вечером того же дня мы с о. Михеем благополучно вернулись в Новый Афон. Он на свое «послушание», а я домой, благодаря Бога за оказанную мне столь великую милость и радость общения с пустынножителями Кавказских гор.

А. П. Тимофиевич

Православная Русь. Св.-Троицкий монастырь (Джорданвилль), 1951. № 3. 1/14 февраля. С. 6—12.

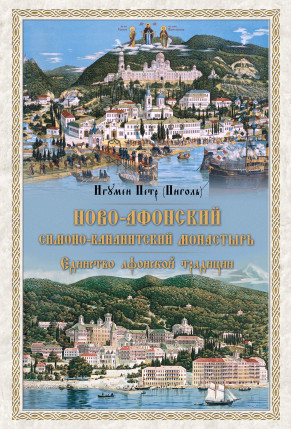

Ново-Афонский монастырь

Преображение Господне. Миниатюра 14 в. из богословских сочинений Иоанна Кантакузина.

Преображение Господне. Миниатюра 14 в. из богословских сочинений Иоанна Кантакузина.